お知らせ

製造風景

灰釉薬の製造から急須の焼成まで

まず最初に朱泥急須の表面に掛けて焼成する“灰釉薬”を製造します。

上の画像は灰釉薬の調合に使う原料です。

1.天然木灰 2.黄土 3.長石 4.粘土 5.鬼板

※天然木灰:天然木を焼いた灰で長珪石を熔かす釉薬原料

※黄土:黄色みの強い土

※長石:低い温度で焼き締めることのできる融剤

※鬼板:鉄化合物をふくむ褐鉄鉱の一種

上記原料と所定量の水をボールミルに投入し、数時間回転させて微粉砕しながら液状の釉薬にします。

ボールミルの栓をコックに付け替え、篩で漉しながら液状の灰釉薬を排出し、約40リットルの灰釉薬が出来上がりました。

先ほどの灰釉薬を朱泥急須の生地表面にスプレーガンで吹き付け、電気窯で焼成します。

焼成前の急須は表面に掛けた灰釉薬でざらざらとしていて、強くこすると剥がれてしまいます。

焼成前後の急須の変化の様子をご覧ください。

焼成で急須生地が焼き締まり、それとともに灰釉薬に含まれる原料が反応して溶けてガラス化し、急須生地に密着します。

灰釉薬の掛かっている部分は味わい深い艶が出ていますが、急須の表面にのみ釉薬を掛けていますので、急須の内側は朱泥の土味が残っています。

この様にして製造した急須を宇幸窯では“灰釉急須”と呼んでいます。

気ままな日記

秋桜畑といちじく畑

常滑南部の丘陵地で秋桜畑を撮影しました。

「花の勢いが弱いかな?」と思ったら、すでに開花時期が終わり頃のようでした。

ちなみにコスモス(秋桜)の花言葉は...

赤色:愛情(乙女の愛情)、調和

白色:純潔、優美、美麗

桃色:少女の純潔

黄色:野生の美しさ、自然の美

黒色:恋の終わり、恋の思い出、移り変わらぬ気持ち

花の色によって違うんですね!知りませんでした。

近くのいちじく畑にはおいしそうな実が付いていました。

いちじくは「無花果」とも言われ、花が咲かないと思われますが、花が実の中に隠れて咲いているそうです。

というわけで「いちじく」の花言葉も調べてみると...

“子宝に恵まれる・実りある恋・豊富・裕福・平安” だそうです。

製造風景

緑泥原料の製造です

常滑焼急須窯元の方より、急須鋳込み成型用の原料(泥漿)の注文をいただきました。今回製造する泥漿は常滑焼で有名な朱泥ではなくて緑泥になります。

※泥漿:粘土、長石等と水を混合状態にしたもの。

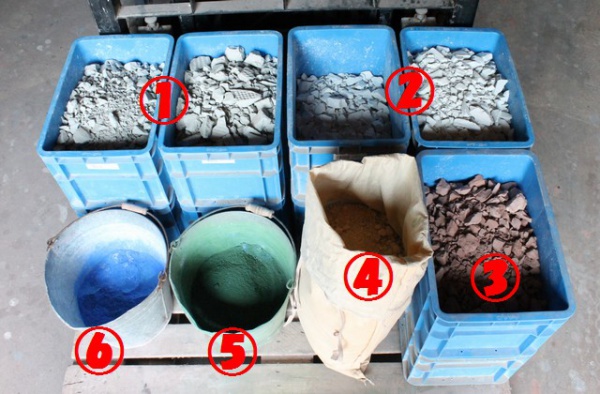

上の画像は緑泥の調合に使う原料です。

1.木節粘土 2.長石a 3.赤土 4.長石b 5.緑系陶磁器顔料

6.青系陶磁器顔料

※陶磁器顔料:金属酸化物を高温で焼成し、安定した結晶構造を生成させた顔料。

先ほどの原料と水をボールミルに投入し、数時間回転させて微粉砕しながら泥漿に調合します。

ボールミルの栓をコックに付け替え、篩で漉しながら泥漿を排出します。

50リットルの容器4本分の緑泥漿が出来上がりました。

これだけあれば急須が600〜900個は出来るでしょう!

製造した緑泥漿を注文先の急須窯元に納入すると、前回納入した緑泥漿で製造した急須を見せていただきました。

画像では分かりづらいですが、内容量180cc程の小ぶりで可愛らしい急須です。こちらの窯元では急須を一つ一つとても丁寧に作っていますよ。

興味のある方は検索エンジンで “柏陽 急須 緑” と画像検索してみてください。

常滑のイベント等

陶祖祭

常滑焼の基礎を築いた偉大な陶祖「鯉江方寿(文政4〜明治34)」を祀る祭事が毎年11月3日に執り行われます。

ここは常滑ですので... この像は“銅像”ではなく“陶像”で、高さ2.0m(台共で6.6m)あります。 大正10年に下部から彫刻を施しながら積み上げられた傑作で、市の有形文化財に指定されています。

文献によりますと、方寿翁は父の鯉江方救と共に連房式登り窯を改良し、土管等の真焼陶器の量産体制をつくりあげ、今日の常滑焼の礎を築いた第一功労者だそうです。

また方寿翁は急須作りの技術を持った中国人を招聘したり、埋め立て事業に貢献したりと、とにかく常滑にとっては偉大な陶祖様です。

常滑市天神山という小高い里山の上で、静かに常滑市街を見守っています。